Inhaltsübersicht

- Wie alt wird man mit COPD?

- Welche Faktoren senken die Lebenserwartung?

- 1. Rauchen beschleunigt Verlust der Lungenfunktion

- 2. Exazerbationen reduzieren die Überlebensrate

- 3. Begleiterkrankungen verschlechtern die Prognose

- Die Erkrankung akzeptieren

- Den Fortschritt der COPD bremsen oder aufhalten

- Den Rauch-Stopp durchziehen

- Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ärzt:innen fördern

- Aktiv bleiben!

- Exazerbationen vermeiden

Viele Menschen beschäftigt die Frage nach ihrer Lebenserwartung, wenn sie von einer chronischen Erkrankung betroffen sind. Grundsätzlich lässt sich sagen: Jede Krankheit verläuft individuell. Eine Art „Daumenregel“ gibt es daher nicht. Was es jedoch gibt, ist die Orientierung an Anhaltspunkten wie der Lungenfunktion, dem Krankheitsstadium sowie dem Alter der Betroffenen.

Bei allen Unwägbarkeiten, die mit der Frage nach der Lebenserwartung verbunden sind, lässt sich eines jedoch mit Sicherheit sagen: Trotz der Diagnose COPD haben die von der Krankheit Betroffenen selbst einen enormen Einfluss auf den Verlauf ihrer Krankheit.

Wie alt wird man mit COPD?

Die allgemeine Lebenserwartung liegt in Deutschland aktuell bei etwa 80 Jahren. Mit einer COPD verringert sich diese statistisch gesehen um fünf bis sieben Jahre. Diese Zahl wird jedoch maßgeblich davon beeinflusst, wie der FEV1-Wert der Betroffenen ausfällt – also wie schnell und wie sehr die Lungenfunktion tatsächlich abnimmt.

Der FEV1-Wert ist den meisten Patient:innen mit COPD bereits bekannt – denn davon abhängig ist die Einteilung in ein Stadium nach GOLD. Pauschal lässt sich sagen: Je stärker der individuelle FEV1-Wert von 100 Prozent abweicht, desto höher das GOLD-Stadium und desto niedriger die Lebenserwartung.

Ein weiteres Maß ist der BODE-Index. BODE steht für

- Body-Mass-Index (BMI), berechnet aus Körpergröße und -gewicht

- Obstruktion, berechnet durch die Einsekundenkapazität FEV1

- Dyspnoe (= Atemnot), gegeben durch die eigene Einschätzung der Patientinnen und Patienten

- Exercise capacity (zu Deutsch: körperliche Belastbarkeit), gemessen anhand der zurückgelegten Strecke in sechs Minuten

Nach Messung dieser vier Kennzahlen verrechnet man diese in einem mathematischen Verfahren miteinander und erhält seinen persönlichen BODE-Score. Je niedriger dieser ausfällt, desto niedriger ist das statistische Risiko, an COPD zu versterben. Dennoch ist klar: Jede COPD verläuft individuell – und so individuell ist auch das Sterblichkeitsrisiko.

Welche Faktoren senken die Lebenserwartung?

Bekannt ist also: Ein fortgeschrittenes COPD GOLD-Stadium und ein hohes Alter sind zwei der Faktoren, die sich ungünstig auf die Lebenserwartung bei COPD auswirken können. Doch welche weiteren Einflüsse gibt es?

1. Rauchen beschleunigt Verlust der Lungenfunktion

Den meisten wird das nicht neu sein: Wer trotz einer COPD weiter raucht, nimmt drastische Folgen für seine Lungengesundheit in Kauf. Denn im Vergleich zu gesunden nicht rauchenden Menschen verringert sich die Lebenserwartung von rauchenden COPD-Patient:innen im GOLD Stadium 4 deutlich: Im Durchschnitt sind es bis zu neun Jahren. In den meisten Fällen lässt die Lungenfunktion Jahr für Jahr deutlich nach – wohingegen die Krankheit stetig voranschreitet. Hinzu kommt: Durch die fortschreitende COPD steigt auch das Risiko neuer schwerer Erkrankungen – was die Prognose weiter verschlechtert. Eine wahre Abwärtsspirale also.

2. Exazerbationen reduzieren die Überlebensrate

Exazerbationen – akute Verschlechterungen der Symptome – spielen eine zentrale Rolle für das Fortschreiten der COPD – und damit für die erwartbare Lebensdauer. Wie eine niederländische Forschungsgruppe herausfand, leben 15 Jahre nach einer schweren Exazerbation mit Krankenhausaufenthalt durchschnittlich nur noch 7,3 % der betroffenen COPD-Patient:innen. Als schwer wird eine Exazerbation betitelt, wenn alle drei Leitsymptome – Auswurf, Husten und Atemnot – gleichzeitig auftreten. Der Allgemeinzustand ist in solchen Fällen ebenfalls stark eingeschränkt.

Für die einzelnen COPD-Stadien stellte sich das folgendermaßen dar:

| Stadium | Überlebensrate 15 Jahre nach einer Exazerbation mit Krankenhausaufenthalt |

|---|---|

| COPD I | 9,7 % |

| COPD II | 7,1 % |

| COPD III | 6,1 % |

| COPD IV | 3,4 % |

3. Begleiterkrankungen verschlechtern die Prognose

Wie bereits erwähnt, steigt mit fortschreitender COPD auch das Risiko weiterer schwerer Erkrankungen. Häufig im Zusammenhang mit einer COPD treten etwa Erscheinungen wie Herzinsuffizienz, Lungenkrebs oder Diabetes auf. Schätzungen zufolge sind sogar ganze 16 bis 39 Prozent der Todesfälle mit COPD auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen.

Aber auch die psychosozialen Folgen einer COPD sind hier zu nennen: Wer ständig unter Atemnot leidet, hat weniger Freude daran, unter Menschen zu sein, besonders in Kombination mit Bewegung. Doch daraus ergibt sich eine tückische Abwärtsspirale: Wer sich zurückzieht und seine sozialen Kontakte vernachlässigt, fördert damit ungewollt die Entstehung einer Depression – die einem wiederum den Mut nimmt, mit der COPD umzugehen.

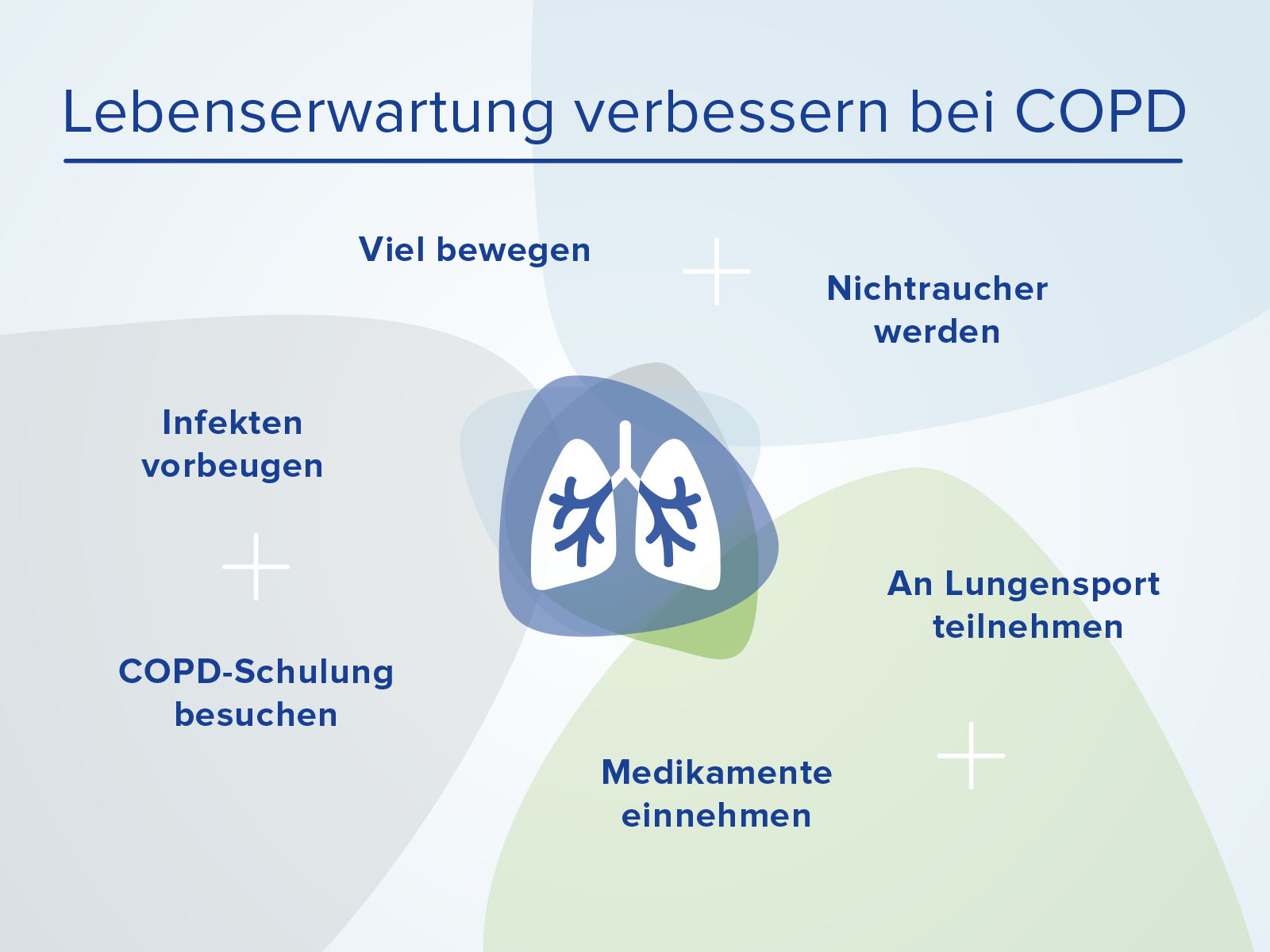

Doch was kann ich nun tun, wenn ich unter einer schweren COPD leide und dennoch nicht massiv an Lebensqualität einbüßen möchte? Tatsächlich gibt es hierfür einige Tipps:

Die Erkrankung akzeptieren

Eine chronische Lungenerkrankung wie COPD belastet Patient:innen häufig sehr – und kann einem die Energie für andere Aktivitäten zumindest zeitweise nehmen. Je eher Betroffene aber lernen, mit ihren Grenzen zu leben und die anstehenden Herausforderungen dennoch anzunehmen, desto größer ist die Chance auf eine hohe Lebensdauer. Auch der Austausch mit anderen Patient:innen, beispielsweise im Rahmen einer Selbsthilfegruppe oder beim Lungensport, kann extrem hilfreich für den Umgang mit der eigenen Situation sein.Den Fortschritt der COPD bremsen oder aufhalten

Der Verlauf einer COPD ist nicht vorprogrammiert. Es handelt sich dabei zwar um eine fortschreitende Erkrankung – es ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob man innerhalb weniger Jahre drastisch an Lungenfunktion verliert oder ob die Krankheit lange weitgehend ruhig verläuft. Eine stabile COPD bedeutet auch eine stabile Lebensqualität – und selbst im Stadium 3 oder 4 stehen zahlreiche Therapieoptionen zur Verfügung, die die Lebenserwartung sogar verbessern können. So zeigte eine Studie, dass Patient:innen mit fortgeschrittener COPD von einer operativen Lungenvolumenreduktion profitieren könnten – sie gewannen im Schnitt etwa zwei Jahre Lebenserwartung hinzu.Den Rauch-Stopp durchziehen

Ein Rauchstopp ist – so belegen zahlreiche Studien – der wichtigste Schritt, um die Lebenserwartung zu steigern. Doch neben Takabrauch gibt es auch weitere Gase, um die COPD-Patient:innen einen weiten Bogen ziehen sollten: Risikofaktoren wie Feinstaub, Rauch oder bestimmte Chemikalien können (chronische) Atembeschwerden verursachen.Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ärzt:innen fördern

Zu einer erfolgreichen Behandlung der COPD gehört eine offene Kommunikation zwischen Ärzt:in und Patient:in. Auf die Termine beim Lungenarzt kann man sich gut vorbereiten, indem man in sich selbst hineinhorcht und sich Fragen stellt: Wann treten meine Beschwerden meistens auf? Wie wirken meine Medikamente? Hier hilft die leichter-atmen Checkliste.

Nicht nur mit COPD gilt: Fragen stellen hilft – nur wer etwas versteht, kann auch entsprechend handeln. Eine Einweisung in neue Medikamente, beispielsweise zur korrekten Inhalation, sollte selbstverständlich sein – ebenso wie eine regelmäßige Untersuchung auf Begleiterkrankungen der COPD. Wichtig ist auch, den Empfehlungen der Mediziner:innen Folge zu leisten und keineswegs selbstständig ein Medikament abzusetzen. Ein klärendes Gespräch bei etwa unerwünschten Nebenwirkungen hilft hier gegebenfalls.Aktiv bleiben!

Auch wenn die Belastbarkeit im Alltag nachlassen mag – der Rückzug aus dem aktiven Leben ist nicht hilfreich. Zu lernen, sich seine Kräfte gut einzuteilen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, kann einen dabei unterstützen, sich länger gesünder zu fühlen. Regelmäßige Bewegung und ein gezieltes Training – zum Beispiel in Form von Spaziergängen oder Lungensport – helfen außerdem, die Belastbarkeit wieder zu steigern und damit die Lungenfunktion so lange wie möglich zu erhalten. Eine Studie unter fast 500.000 Menschen zeigte, dass COPD-Patient:innen, die sich pro Woche mehr als 150 Minuten bewegten, an Lebenserwartung zurückgewinnen können. So leben aktive männliche COPD-Patient:innen im Vergleich zu inaktiven zwischen 2,4 und vier Jahren länger, bei weiblichen Betroffenen waren es sogar 4,4 bis 4,8 Jahre.Exazerbationen vermeiden

Häufige Exazerbationen, also Krankheitsschübe, beschleunigen das Fortschreiten einer COPD und wirken sich ungünstig auf die Prognose aus. Meist werden solche Schübe von akuten Infektionen der Atemwege ausgelöst. Wer sein bestes gibt, diesen Schüben vorzubeugen, hat daher große Chancen, die Lebenserwartung zu verbessern.

Auch, wenn eine schwere COPD das Leben eines Menschen verkürzen kann, bedeutet dies nicht, dass man seiner Diagnose vollends ausgeliefert ist. Selbst in einem späten Stadium gibt es noch viele Möglichkeiten und Ansätze, das eigene Wohlbefinden zu beeinflussen. Wichtig ist dabei vor allem, sich und seine Gesundheit niemals aufzugeben.

Quellen:

– van Hirtum, P.V. (et al.): Long term survival after admission for COPD exacerbation: A comparison with the general population. Respir Med. 2018 Apr; 137:77-82.

– Vogelmeier, C. (et al.): S2k – Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem (COPD). Pneumologie 2018; 72: 253–308.

– Patienten-Bibliothek.de: BODE-Index zur Verlaufkontrolle – nicht Entmutigung, sondern Ermutigung! 2018, Ausgabe 1; S. 21.

– Foto: izusek / istock.com

Ich bekomme panikattacken mit atemnot,sehr starke bis zum einurinieren etc.hängt das mit meiner copd Erkrankung zusammen?Ich benutze trimbow als Medikament und berodual als notfallspray.

Vitamin D 3 ist sehr wichtig,ich empfehle tgl .mindestens 2000i.E. ,man kann den Wert bestimmen lassen,sollte vorher 1 Woche kein Vit.D einnehmen,da ansonsten die Werte nicht stimmen können.

Ich persönlich nehme sogar tgl. 5000i.E.

Lieber Andreas,

Ja was du schilderst ist normal. Ich nehme trimbo und berodual dito wie du. Zusätzlich nehme ich h Lungenkraut 2 kapseln morgens und trinke abwechselnd Vitamin c Brausetabletten mit Vitamin D3 . Das Vitamin C ist wichtig für den Gasaustausch in den Lungenbläschen. Das VitaminC unterstützt die Oxidadtion und Reduktionsprpöozesse. Durch das Lungenkraut Vitaminc Einnahme konnte ich meinen Fev1 wert wieder verbessern von 13 auf 26 %. Gesund wird man nie wieder, aber mit Atemtherapie und gesundem Essen lässt sichceiniges bewegen. Ein Versuch ist es Wert. Oder? Ja bei akuter Luftnot wird im Stammhirn alles ausgeschaltet was Erleichterung zum Atmen bringt und das zum Urinlassen. Kann in diesem schlimmen akuten Luftnotzustand auch nicht mehr kontrolliert werden. Das Stammhirn entscheidet was in solchen Momenten am wichtigsten ist und das ist Sauerstoff für den Körper und die Lunge braucht Platz zum Ausweiten. Wichtig ist Atemübungen. Durch Nase einatmen und so langsam wie möglich ausatmen. …..bleib am Ball.

Vitamin D sollte NUR bei Mangel genommen werden.

Hallo Regina,

ich habe COPD Gold und nehme Vitamin D. Dieses Vitamin beugt Infektionen, welche gefährlich für Atemwegspatienten ist, vor und ist gerade in dieser Jahreszeit sehr wichtig.

Alles Gute

Mona

Zuvor sollte man jedoch den Spiegel bestimmen lassen. Ein zu viel ist nämlich auch nicht gesund.

Guten Tag und frohes neues Jahr,

kann mir Jemand ein Vitamin für die Lunge empfehlen.

Vielen Dank

Regina Tepe